0791-83068301

0791-83068301

萧龙友(1870—1960)。

萧龙友是北京四大名医之一,20世纪30年代就已在中医界闻名遐迩。新中国成立后,曾担任中国科学院生物地学学部委员等职务,是最早担任学部委员的中医学家。

萧龙友,名方骏,字龙友,1870年出生于四川省雅安县。萧氏五代定居四川,诗书传家,学问渊博。萧龙友自幼熟读经史、诗赋,兼习书法。1890年赴成都,入尊经书院学习。1897年,萧龙友27岁时中丁酉科拔贡,不久即入京担任八旗官学教习之职。1900年,他离京去山东,曾任淄川、枣阳知县,后又在济南高等学校任职。辛亥革命之后,萧龙友于1914年再次奉调进京,历任财政、农商两部秘书,财政部经济调查局参事等职。到1928年,萧龙友深感于数十年宦海浮沉,无济国事,遂生隐退医林之念,不久即弃官行医,结束了自己的仕途生涯。这一抉择,使他以医名流芳于世。

幼时即自学中医,救人于川中霍乱大疫

萧龙友成为一代名医,完全靠自学成才。幼年时的萧龙友就对医药很感兴趣,族中有人开了一家中药铺,他有空时常去识药,对每味药的性味、功能等,都一一向店员请教。他还很喜欢阅读家中所藏的中医书籍。萧龙友的母亲体弱多病,屡治不愈,这也促使萧龙友自幼就留心于医药,他深受《儒门事亲》一书思想的影响,曾暗下决心一定要治好母亲的病。在尊经书院学习期间,他也抽空阅读中医书籍,每有心得即做笔记,日久后竟“积稿盈尺”。深厚的文学和史学修养为萧龙友自学中医创造了颇为有利的条件。

萧龙友学习了中医知识后,每遇实践应用的机会都不肯放过。1892年,川中流行霍乱大疫,成都每日死人无数,街头巷尾一片凄凉。许多行医者惧怕感染,潜居不出。萧龙友冒着生命危险,陪同当地一位医生携带中草药沿街巡视,见到患者就进行治疗,从死亡线上拯救了许多人。进入仕途后,萧龙友仍然继续研修医学,并在公务之余以医济世,免费看病,收效良好,还取得了行医资格。这时他虽是利用业余时间行医,求诊者已接踵而来。

年近花甲弃官行医,与孔伯华共同创办北京国医学院

1928年,萧龙友弃官行医,在北京西城兵马司胡同建了一寓所,开始了正式的医生生涯。此时,萧龙友已是年近花甲之人。能在花甲之年拓展新的事业,可见萧龙友的意志是何等坚强。

萧龙友医术精湛,擅长内科、妇科,治疗小儿疾病也有良效。萧先生临证讲求四诊合参,而最重问诊。在临证之时,他总是全神贯注,倾听患者主诉,从不分心。在问诊时,他又非常仔细,不仅详细询问患者的主证、兼证,局部变化和全身情况,还要了解患者的性情禀赋、习惯嗜好、籍贯所在等,以便分析病情,再结合望、闻、切诊,进而作出准确的诊断。

萧龙友在处方用药中亦颇有独到之处,显示出名医大家的风范。譬如,他常用扶正固本的党参或沙参,此乃治本之举。临床上有不少医家主张在治疗的后期用补,因早用补药往往有壅滞、滋腻之弊。而萧龙友根据患者的具体情况,早期使用沙参或党参,却并无壅滞之害。原因就在于萧龙友处方用药配对有道,多配伍以行气化滞之味,补其正虚之本而不碍其邪实之标。如此扶正固本,可同时收祛邪之效。萧龙友不仅医术精湛,而且医德高尚。诊病时,他心诚意正,聚精会神,一丝不苟。对自己的医术,他实事求是,从不自吹自擂。对贫苦的患者,他不收诊费,甚至解囊相助。

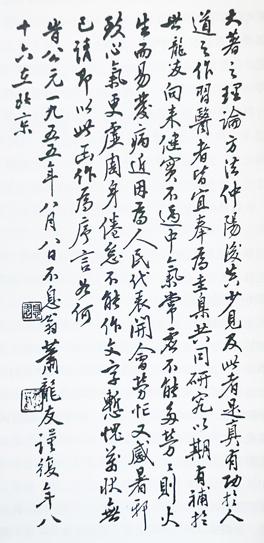

萧龙友的墨迹。

萧龙友在中医界享有盛名,20世纪30年代曾任北平市中医考试委员会委员等职。1934年举行的第一次中医考核,主考官就是施今墨、萧龙友、孔伯华、汪逢春。有人认为,北京四大名医之称即起源于此。萧龙友虽德高望重,但为人非常谦虚,尊重医界同道。他与孔伯华最为志同道合,二人经常推心置腹,交换学术见解。二人都是闻名遐迩的医家,在临床上各有特点、各有专长,但为了治病救人,他们还常在一起合诊。这样的品格风范,很值得后人学习。

萧龙友对中医教育事业也非常重视,培养出了赵树屏、白啸山等高徒。他还于1930年与孔伯华共同创办了北京国医学院。在学院困难时期,萧龙友竭尽全力倾囊维持。他还和孔伯华在学院开设门诊,以诊费补贴办学经费。该学院开办10余年间,毕业学员数百人,对当时处于逆境中的中医事业起了挽救和发展作用。

萧龙友精通文史,在中医理论方面颇有建树。他在《整理中国医药学意见书》中,对医道与医术的关系提出过精辟见解;在为其门生赵树屏所著《医学史纲要》而作的序言中,则深刻论述了医学与史学的关系。

立志做“不息翁”,耄耋之年仍积极发展中医事业

新中国成立前,萧龙友为表达退隐意愿,将医寓命名为“息园”,自己则别号“息翁”。新中国成立后,党和政府大力发展中医事业,对老中医关怀备至,使萧龙友深受感动,他精神振奋,又将自己的别号改为了“不息翁”。此时萧龙友已80岁高龄,他除了忙于医务外,还积极参加社会活动。起初,担任北京市人民代表,1950年任北京市中医师考试委员会委员,1951年被政务院聘为中央文史馆馆员。1954年起,历任第一、二届全国人民代表大会代表,中医研究院顾问、名誉院长,中华医学会副会长,中国科学院生物地学学部委员等职。

耄耋之年的萧龙友仍然念念不忘发展中医教育事业。在1954年第一届全国人民代表大会第一次会议上,他提案建立中医学院,后被政府采纳。1956年,首批成立了北京、上海、成都、广州4所中医学院。萧龙友得知此消息后,激动万分,奋笔写下《中医学院成立感言》一文并发表。在这篇文章中,萧龙友还颇有远见地提出中医各派别要消除门户之见和中医要走向世界的主张。他在文中指出:以往中医传授门户之见较重,且多故步自封,所以近百年来进步较缓。现在中医学院的教学,必须打破门户之见,急起直追,赶上世界先进医学的水平,加强理论联系实际,进一步发扬中医学,以供世界同用,而成为世界的新医学。

萧龙友博学多才,能诗能文,能写能画,尤以书法最为擅长。他的女儿萧琼自幼随父学习,后来成为颇负盛名的书法家。在萧龙友80岁寿辰那一天,女婿蒋兆和为他画像,女儿萧琼补松,他自己题字。画面上萧龙友漂亮的小字令人赞叹不已。

1960年10月20日,一代名医萧龙友在北京与世长辞,享年90岁。如果从1892年萧龙友冒着生命危险在成都街头拯救患者的时候算起,他在救死扶伤的神圣战线上奋斗了近70年。(吴中云 中国科普作家协会)

稿件来源:中国中医药网

稿件链接:http://www.cntcm.com.cn/news.html?aid=226054

责任编辑:刘君

扫一扫在手机打开当前页